双方向通信

用意する物

- AkaDakoファミリー本体

- 1個

- 練習用QRコード

- グループ数の枚数印刷しておく

- PC(タブレット)

- 1台

活動

■ 学習環境の準備

- 学習グループを作る(2人1組。1人につきPC1台,AkaDako本体1台)

- グループに練習用QRコードを印刷したものを配っておく。

- ワークシートを参加者同士が共同編集できるようにしておく。(ページ下部の「先生へ>指導資料」を参照)

■ 授業用スライドに沿って学習を進める

スライドに沿って学習を進めれば、QRコード決済のプログラム体験をしながらネットワークを利用した双方向通信について効率的に学ぶことができます。

■スライドの概要

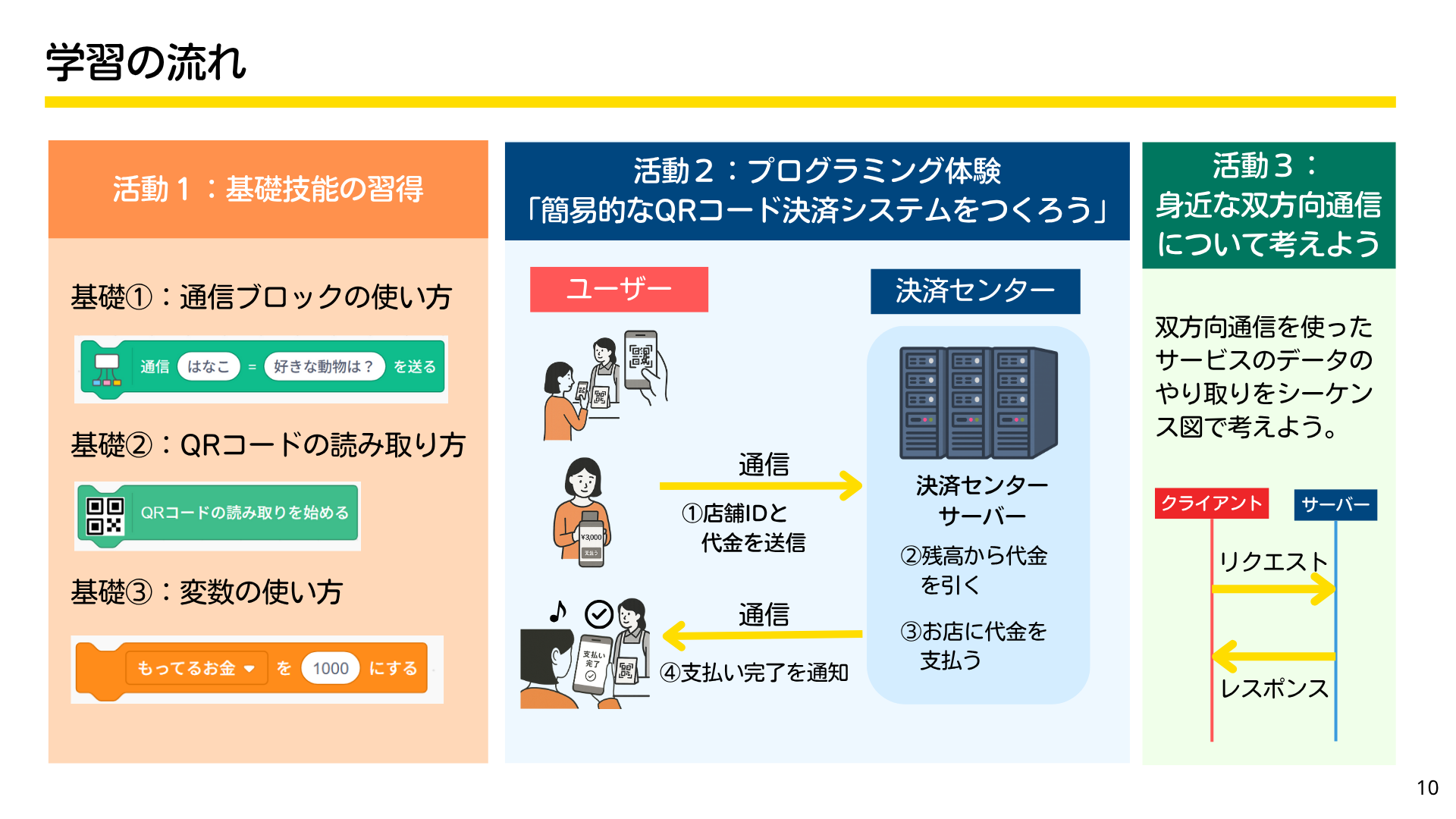

本スライドは、以下の3つの学習活動を段階的に行う流れとなっています。

- 導入: YouTubeや自動改札などを例に、身の回りにはクライアントとサーバーによる「双方向通信」が多用されていることを示します 。その上で、本時の題材である「QRコード決済」の仕組みへの問いを立て、学習問題(ミッション)を提示します 。

- 活動1 基礎技能の習得: QRコード決済システムを作成するために不可欠な3つの基本技能(①通信ブロックの使い方、②QRコードの読み取り方、③変数の使い方)を、個別のプログラムで習得します 。

- 活動2 プログラミング体験: 本時の中心となる活動です。「ユーザー」役と「決済サーバー」役に分かれ 、簡単なシステムから段階的に機能を改善・追加していきます。具体的には、「ステップ1:代金の送受信」→「ステップ2:店IDの追加」→「ステップ3:残高不足処理」→「ステップ4:独自機能の追加」という流れで、「設計→制作→テスト→評価」という問題解決のサイクルを体験的に学びます 。

- 活動3 応用・発展: 学習した内容を応用し、身近な製品やサービスの双方向通信がどのような仕組み(シーケンス)で行われているかを、ワークシートを使って考察・表現する活動です 。

先生へ

■指導資料

- スライド

- 授業用スライド (ログインの必要なし)

- 編集用スライド(Canva) : Canvaにログインして「ファイル→コピーを作成」をする事で編集が可能となります。学校等での授業や研修で独自のスライドや資料を作る際には、自由にご利用ください。

- 共有用ワークシート

- ワークシート(Googleスライド)

- Googleスライドのコピーが作成されます。先生のGoogleドライブにコピーを作成した後、生徒とリンクを共有することで、生徒同士が共同編集することができます。

- ワークシート(PowerPoint)

- PowerPointのファイルがダウンロードされます。ファイルをダウンロードした後、パワーポイントの共有機能を使って、生徒とリンクを共有することで、生徒同士が共同編集することができます。

- ワークシート(Canva)

- Canvaにログインして「ファイル→コピーを作成」をする事で編集が可能となります。コピーしたものを生徒と共有することで、生徒同士が共同編集することができます。(スクリーンキャプチャ等の画像を貼り付けさせたい場合は、生徒のログインが必要です。)

- ワークシート(Googleスライド)

- 専用教材リンク集

- ワークノート(作成中)

- 指導案(作成中)

■本学習の位置付け

本教材は、中学校技術・家庭科(技術分野)の学習指導要領における、内容「D 情報の技術」の(2)「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング」に準拠した学習活動です。 生徒が身近な「QRコード決済」を題材に、クライアントとサーバーの役割を体験的にプログラミングすることで、情報技術が社会で果たす役割や影響を理解し、問題を合理的かつ創造的に解決する資質・能力を育成することをねらいとしています。

■AkaDakoファミリーを使うメリット

- 双方向通信機能の実現: 本教材で利用するプログラミング環境では、AkaDakoファミリー本体をPCにUSB接続することが、ネットワーク通信を行う「通信ブロック」を使用するための必須条件(鍵)となっています 。これにより、ハードウェアと連携した本格的な双方向通信のプログラミング体験が可能になります。

- 準備・操作の容易さ: USBで接続するだけで準備が完了するため 、授業の準備や進行における技術的なハードルが低く、生徒も直感的に操作を開始できます。

- 学習の具体性: 物理的な機器(AkaDako)を介して「ネットに接続する」という操作を行うことで 、生徒にとって抽象的になりがちな「ネットワークへの接続」という概念を、より具体的で実感の伴った学習活動にすることができます。

■授業を行うに当たっての留意点

- 事前準備: 指導者は、授業前にスライドに記載されたリンク集にアクセスし、プログラミング環境が利用可能か確認するとともに、必要に応じてQRコードの印刷や、共同編集用のワークシートの準備を行う必要があります 。

- チームでの役割分担: 本時のプログラミング体験は、PC2台を1チームとし、「ユーザー役」と「決済サーバー役」に分かれて行う協働学習です 。それぞれの役割と、両者が連携して初めてシステムが機能することを意識させることが重要です。

- 情報セキュリティへの配慮: 「通信グループID」を設定する場面 は、情報セキュリティを指導する絶好の機会です。IDがなぜ必要なのか、簡単なIDを使うとどのような危険(混信、のぞき見等)があるのかを説明し 、推測されにくいIDの付け方を具体例(例:日付+学校名+クラス名+班名)と共に指導することが求められます 。

- 学習ペースの調整: 活動2はステップ1から4までありますが、生徒の習熟度や授業時間に応じて、ステップ3までを必須とし、ステップ4は発展的な課題として扱うなど(「時間があるとき」との記載あり )、柔軟な授業計画を立てることが可能です。

■関連する学習指導要領解説の記載

本教材は、中学校学習指導要領解説 技術・家庭科編(平成29年7月)の「D 情報の技術 (2)「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング」に示された、以下の趣旨と合致するものです。

-

「生活や社会の中から問題を見いだし、解決策を構想し、表現することを通して、情報技術を適切かつ効果的に活用して、協働的な問題の解決に参画しようとする態度を養うとともに、一連の問題の解決を行うことができるようにする」

-

「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングなどによってシステムの設計・製作を行い、情報の収集・整理・発信・共有などを行うこと」

-

「プログラミングによって情報処理の手順を具体化したり、動作を確認したりデバッグしたりするなどの体験を通して、情報技術のよさや課題、社会や人間の生活に与える影響などに気付くとともに、情報セキュリティの確保や情報モラルに配慮して情報技術を活用することの重要性について考えることができるようにすることが重要である」

本教材でのQRコード決済システムの開発は、上記の「双方向性のあるコンテンツのプログラミング」に直接該当し、その過程で「情報セキュリティの確保」(通信グループID)や「協働的な問題の解決」(ペアプログラミング)についても体験的に学ぶことができます。

「こんな教材を開発して欲しい」「オフィシャル教材のここを改良してほしい」等御座いましたら、お気軽にご意見を頂ければ幸いです。